Der Braunkohlenbergbau im Raum Helbra / Benndorf: Das Braunkohlengebiet der ehemaligen Gruben liegt im Hirschwinkler Revier in der Gemarkung Helbra / Benndorf. In der Nordmulde wurde die Kohle im Tagebau gewonnen. Betreiber waren die Gewerkschaften "Anna" und "Braune Caroline". Verwaltungstechnisch ist dieser Bereich der Gemarkung Benndorf zugeordnet gewesen. Den Abbau in der Südmulde betrieb ebenfalls die Gewerkschaft "Braune Caroline". Dieses Baufeld, der Gemarkung Helbra zugerechnet, war ein Tiefbaubetrieb.

Die Lagerstätte

Herausgegeben 1934 (Veröffentlichung gestattet mit freundlicher Genehmigung durch das LAGB Sachsen-Anhalt);

Das Braunkohlenvorkommen, das von den Gewerkschaften „Braune Caroline" und „Anna" abgebaut wurde, bildete sich im Eozän in zwei kleinen Senkungsbecken, die durch die Auslaugung von Zechsteingips entstanden waren. Die Geologische Karte zeigt deren Lage und Ausdehnung. Der in dieser Region in einer Tiefe von 120 bis 140 Meter unter der Braunkohle umgehende Kupferbergbau (Genannt seien hierzu die Schächte Ottiliae, Koch, Eckardt, von Hövel, Hoffnung, Neues Lichtloch und die Lichtlöchern 77 und 78 des Froschmühlenstollen) lieferte viele Informationen auch zu diesen Lagerstätten. Gut überliefert ist durch Bohrungen und Aufschlüsse die hier typische Schichtenfolge:

- 0,20 m Ackerboden

- 2 bis 3m Lößlehm

- 2 bis 5m Decksande und -kiese

- 0 bis 2m Dachton

- 0 bis 17m Erdige Weichbraunkohle

- wenige cm Ton (Liegendton)

- 1 bis 10m Liegendsand

- Schiefertone und Sandsteine des Buntsandsteins

Das Braunkohlenflöz selbst zeigt an den mächtigsten Stellen eine rötlichbraune Färbung. Die Farbe wird zu den Rändern hin dunkler und der Sandgehalt der Kohle nimmt zu. Insgesamt ist die Mächtigkeit stark schwankend. Nord- und Südmulde sind durch den "Pfarrholzrücken" (eine Sandaufwölbung) getrennt.

Im Archiv des Mansfeld-Museums befindet sich eine Zeichnung, die die Geologie der Südmulde im Bereich der Braunen Caroline verdeutlicht: Farbig lavierter Grubenriss der Braunkohlegrube Braune Caroline bei Helbra mit Schächten und Sohlen (Sand, Ton, Kohle, Lehm) im Profil mit Höhen und Längenmaßstab. Eingezeichnet sind der Wasserschacht, der Schacht L, der Schacht M, der alte Schacht im Pfarrholze, das Bohrloch No. IV und das Bohrloch No. II.

Herkunft/Rechte: Mansfeld-Museum im Humboldt-Schloss (CC BY-NC-SA)

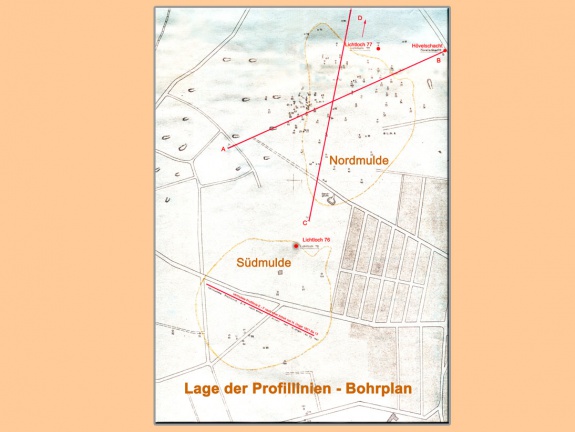

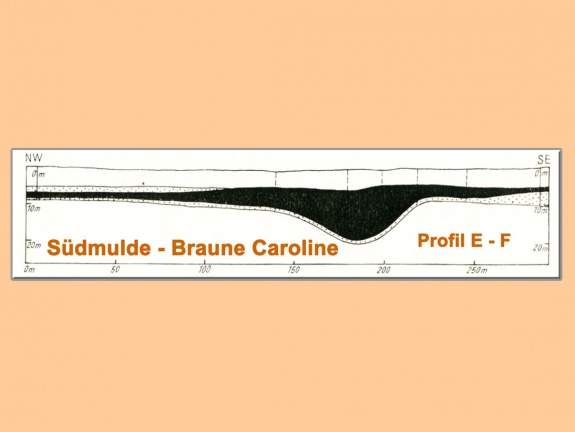

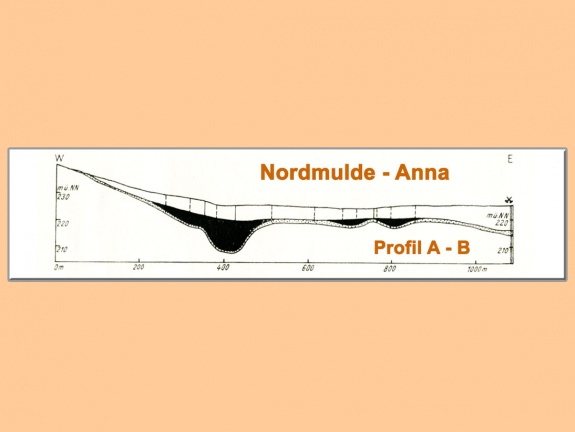

Aus dem Jahr 1851 stammende Profilschnitte beider Becken sind für einen Betrachter vermutlich leichter zu verstehen und zu interpretieren. Maßstabangaben nach heute üblicher Verfahrensweise erleichtern das merklich. Die von G. Jankowski zusammengestellten Blätter (Abzeichnungen aus der Arbeit v. H. Unger) sind nachstehend eingefügt. Vergrößerungen lassen sich durch Anklicken aufrufen.

zu den Lagerstätten

Südmulde

Nordmulde

Nordmulde

des Kupferbergbaus - keine Messtischblatt-Genauigkeit)

Aufmerksam auf diese Lagerstätten wurde man bereits im 16. Jahrhundert im Zusammenhang mit der Anlegung von Entwässerungsstollen, ohne jedoch diesen Vorkommen weitere Beachtung zukommen zu lassen, gerieten sie wieder in Vergessenheit. Erst die Nutzung der Dampfkraft und der damit verbundene Brennstoffbedarf änderten daran etwas. Der Ahlsdorfer Bergmann Gottlieb Thurm machte 1794 mit der Entdeckung von Kohle in der Nähe des Pfarrholzes wieder auf das südliche der beiden Felder aufmerksam, das nördlich Becken blieb zunächst noch unerkannt. Erst Jahrzehnte später, als der Kupferschieferbergbau mit Stollen in Richtung Klostermansfeld vorangetrieben wurde, traf man in den Lichtlöchern dieser Stollen auf Braunkohle. Daraufhin niedergebrachte Erkundungsbohrungen führten zur Entdeckung der Nordmulde im Jahre 1830.

Der Bergbau in der Südmulde

Der Abbau der Braunkohle der Südmulde begann im Jahre 1796 mit dem als "Wettiner Bau" genannten Schacht. Unter der Leitung des Bergamtes Wettin war hier die Gewerkschaft "Braune Caroline" mit zunächst 5, dann 10 Arbeitern tätig. Trotz guter Qualität bereitete die geringe Stückigkeit Absatzprobleme. Als man auf einen Sandrücken stieß, kam es in den Jahren 1798 bis 1808 zu einer Unterbrechung des Abbaus. In dieser Zeit wurden Erkundungsbohrungen durchgeführt. Deren Auswertung zeigte Deckgebirgsmächtigkeiten von 10 bis 20 Meter. Das führte zu der Entscheidung, die Kohle im Tiefbau zu gewinnen.

Die Grube Braune Caroline war damit - soweit bekannt - die einzige der kleinen Braunkohlegruben im unmittelbaren Kupferrevier, die im Tiefbau betrieben wurde:

Zur Anwendung kam dabei der sogenannten Pfeiler-Bruchbau. Zunächst ist dabei das Flöz durch senkrechte Schächte oder schiefe Ebenen erschlossen worden. Jeweils 2 solcher Schächte bildeten einen Komplex, von dem der Abbau ausging. Die Schächte der Südmulde trugen die Buchstaben A bis R und waren ca. 30m tief; bis in das Liegende der Kohle getrieben. Der Ausbau der Schächte mit der Dimension von ca. 1 x 2m erfolgte als Bohlenzimmerung. (Eine Zeichnung weiter unten zeigt den Schacht G der Braunen Caroline). Dann wurde es in Abbauscheiben von etwa 4,50 m Stärke horizontal eingeteilt und in einzelne Abbaupfeiler (mit max. 4m² Grundfläche) zerlegt. Der eigentliche Abbau schritt auf der obersten Abbauscheibe von der äußersten Grenze des abzubauenden Kohlenfeldes dem Schachte zu. Nachdem die Kohle der obersten Abbauscheibe gewonnen war, wurden dann der Reihe nach die tiefer gelegenen Abbauscheiben auf die gleiche Art und Weise in Angriff genommen. Die eigentliche Kohlengewinnung erfolgte in sogenannten Brüchen (Räume mit der Grundfläche und der Höhe der Abbauscheiben). Mittels Keilhaue bis zum hangenden Gestein hochgebrochen, rutschte die Kohle in die Strecke und wurde von dort mittels Schiebekarren zum Schacht transportiert. Die ausgekohlten Bereiche wurden nach Sperrung der Strecke zum Zubruchgehen gebracht und dann der nächste Pfeiler in Angriff genommen. Infolge dieser Vorgehensweise (Hereinbrechen der hangenden Gebirgsmassen in die ausgekohlten Bereiche) und beim Fortschreiten des Abbaues setzen von Bruch neben Bruch, konnte sich das Deckgebirge auf große Flächen hin allmählich senken. Gefördert wurde mit Haspel, Hanfseil und Förderkübel mit rund 2 Zentner Fassungsvermögen. Übertage kam die geförderte Kohle zunächst in sogenannte (geeichte) Kontrollkästen zur Leistungsabrechnung und als Grundlage für den Verkauf.

Der Abbau der Südmulde lässt sich in mehrere zeitliche Etappen gliedern:

- 1795 bis 1804: „Wettiner Bau" südlich der Siebigeröder Straße. Der Abbau musste von 1804 bis 1808 wegen der starken Wasserzuflüsse unterbrochen werden. Betreiber war das Bergamt Wettin.

- 1809 bis 1810: Gewerkschaftlicher Bau unter Leitung des Gutsbesitzers Kerßenbrock (Helmsdorf). Aufsicht führte das Bergamt Eisleben. Die Schächte mussten bereits kurz nach Aufnahme wegen starkem Wasserzufluss wieder beendet werden.

- Um 1812: Wiederaufnahme der Produktion im Bereich der heutigen Glückauf-Kampfbahn durch 4 Schächte.

- Bis 1851: Aus ökonomischen Gründen wurden die letzten Schächte eingestellt und die Produktion in die Nordmulde verlagert.

Die ausgesprochen ungleichmäßige Ausbildung der Lagerstätte (siehe dazu auch die Risskarte) bereitete erhebliche Probleme. So waren umfangreiche Untersuchungen mittels Probebohrungen, Schächten und Erkundungsstrecken notwendig, ehe man an die Aufnahme des Abbau im Tiefbau denken konnte. Der erste Schritt war dann die Entwässerung des Baufeldes. Nach der negativen Erfahrung, die man diesbezüglich mit dem "Wettiner Bau" gemacht hatte, entschloss man sich, Entwässerungsstollen anzulegen.

Der bekannteste Stollen in elliptischer Mauerung (1 x 2m) wurde im Jahr 1800 am Pflaumenweg bei Ziegelrode (Mundloch ca. 50m nördlich der alten Ziegelröder Str.) begonnen und nach Norden etwa bis zur Straße Helbra - Ziegelrode aufgefahren. Flügelorte zur Entwässerung gingen von dort nach Osten und Norden. Der Stollen trug den Namen der die Grube betreibenden Gewerkschaft "Braune Caroline", nachdem man ihn zunächst nach einem kleinen See bei Ziegelrode "Untermörse-Stollen" benannt hatte. Er ist ca. 300m lang. Der Stollen konnte, da nicht tief genug gelegen, seine Aufgabe nur teilweise erfüllen und lediglich den oberen Bereich des Vorkommens entwässern. 1828 wurde er saniert, war aber bereits 1851 verbrochen; soll aber noch heute Wasser abgeben. - Lage des Mundlochs des Braune Caroline Stollens -

Bereits 1834 wurde, ebenfalls zur Entwässerung, die "tiefe Wasserstrecke" mit den Abmessungen 1 x 1,5 Meter aus dem Kochschacht aufgefahren. Der Kochschacht bot sich als Ausgangspunkt an. Für die Kupferschieferproduktion war er bereits aufgegeben und sein Wasser wurde zum Betreiben der Schafbreiter Kunst in Wimmelburg genutzt. Schwemmsandbereiche im Stollenverlauf und Instabilitäten des Kochschachtes selbst, bereiteten bei diesem Vorhaben erhebliche technische Probleme und hohe Kosten. Auch ein vor diesem Hintergrund angesetzter Wasserschacht mit Entwässerungsbohrloch zum Glückaufstollen brachte nur einen Teilerfolg. Der Ostteil der Südmulde konnte so nicht trocken gelegt werden.

Erst die 1841 26m unter der Hängebank angesetzte "Wasserstrecke aus dem Eckardt-Schacht" (Lichtloch 76 des Froschmühlenstollens) konnte das Problem lösen. Die Wasserstrecke war bis 1851 in betrieb.

Zahlen aus dem Jahr 1830 sagen etwas über die Belegschaftsstärke und die Arbeitsbedingungen in der Braunen Caroline. Die 30 Beschäftigten setzten sich je Drittel (eine Schicht) aus 2 Kohlenhauern, 2 Karrenläufern, 1 Anschläger und 4 Haspler zusammen. Gearbeitet wurde manuell ohne Maschineneinsatz. Die Arbeitszeit betrug 8 Stunden. Darin enthalten waren 15 Minuten für Gebet, 10 Minuten Einfahrt, 15 Minuten Frühstück und 20 Minuten Seil- und Schachtabnahme. Die reine Arbeitszeit betrug also 7 Stunden. In dieser Zeit wurden pro Mann 95 Zentner Kohle gewonnen. Der Schichtlohn lag bei 7 Silbergroschen und 6 Pfennigen.

Im Jahre 1851 entschied man sich, die Förderung in der Südmulde einzustellen. Die Lagerstätte war zwar nicht völlig ausgekohlt, aber die nördliche Mulde konnte eine wesentlich bessere Kohlequalität liefern. Auf weitere Vorkommen (nestförmige Lagerungen) in dieser Region wiesen Funde im E-Schacht (in der Nähe der ehemaligen Walzenmühle) bei Bohrungen im Außenring der ehemaligen August-Bebel-Hütte hin.

Zeichnungen aus dem Bestand des Mansfeld-Museums zeigen einen Schacht und technische Einrichtungen der Braunen Caroline.

Abteufens mittels eines

Kastens auf der Braunen Caroline

auf der Braunen Caroline

der Braunen Caroline.

alle Zeichnungen: Herkunft/Rechte: Mansfeld-Museum im Humboldt-Schloss (CC BY-NC-SA)

Der Bergbau in der Nordmulde

und den Thüringischen Staaten" (1852) - Blatt Mansfeld -

CC Public Domain Mark 1.0 - klicken zum Vergrößern -

Im nördlichen Becken wurde die Erschließung im Jahre 1830 durch die Gewerkschaft „Anna" eingeleitet. Bohrungen im Bereich der erst später angelegten Hövelschächter Halde zeigten eine mächtige Kohleschicht bei geringer Abraumüberdeckung. So konnte die Kohle deshalb im Tagebau herein gewonnen werden. Das Braunkohlenflöz wies in diesem Becken eine sehr unregelmäßige Lagerung auf .

Ein Rechtsstreit um diese Lagerstätte zwischen der Gewerkschaft "Anna" und der Gewerkschaft "Braune Caroline" verzögerte jedoch die Aufnahme des Abbaus um 9 Jahre. Im Ergebnis der Auseinandersetzung wurde die Nordmulde durch eine Markscheide getrennt. Die Gewerkschaft "Anna" begann im östlichen Teil 1839 mit dem Abbau; die Gewerkschaft "Braune Caroline folgte im Westteil der Mulde 1851.

Bereits zu Abbaubeginn im Bereich der jetzigen Hövelschächter Halde kam es auch in dieser Lagerstätte, ähnlich der Südmulde, zu massiven Wasserproblemen. Zunächst versuchte man, dem durch eine in Richtung Weißes Tal wasserabführende Rösche zu begegnen. Das funktionierte jedoch nicht mehr, als man an den Abbau tiefergelegener Kohleschichten gehen wollte. Der Einsatz von Pumpen zur Wasserhebung auf das Niveau der Rösche war dann letztlich auch nur eine Übergangslösung. Erst Stollen, die aus dem Lichtloch 77 des Froschmühlenstollen herangeführt wurden, lösten das Problem. Der erste Stollen begann 36 m unterhalb der Hängebank des LL 77, der zweite 77 m unter der Hängebank.

Der Bereich der Braunen Caroline in der Nordmulde musste mit vergleichbaren Problemen fertig werden; allerdings kamen dort für die Wasserabführung nur Röschen in Kombination mit Pumpen und einer Roßkunst infrage.

Die in Nestern auftretende Braunkohle besaß Mächtigkeiten zwischen 2 und 17 m in muldenförmiger Anordnung. Dabei lag die Mächtigkeit im Westen der Lagerstätte bei 4 bis 11 m, im Süden bei 17 m und im Osten bei 9 m. Die bei der Erschließung abgetragene obere Dammerde konnte teilweise als Kalkdünger verkauft werden. Weitere Mengen wurden zwischengelagert und später zum Auffüllen ausgekohlter Bereiche verwendet.

Zur Förderung mit Schiebekarren ist an der Südseite der Grube eine ca. 35 m lange Förderbahn aus Bohlen mit einer Neigung von 4° genutzt worden. Die Förderung aus den tieferliegenden Bereichen an der Nordseite erfolgte über Pferdegespanne mit Kippwagen. Gefördert wurden ca. 65.000 t/Jahr. Die Kohle wurde in Form von Pressungen oder als lose Kohle verkauft.

Die Geologische Karte von 1852 zeigt ein durchaus interessantes Detail für den Bergbau in der Nordmulde. Der Bereich der Grube Anna ist als Tagebau ausgewiesen. Der südwestliche Bereich der Nordmulde, also die "Braune Caroline", wird als "Unterirdischer Abbau" angegeben. (Ebenso, wie oben beschrieben, der Abbau in der Südmulde.)

Produktionszahlen aus den Jahren 1841 und folgende

Eine authentische Vorstellung von der Produktion beider Gruben vermitteln Abrechnungen für Anfang der 40er Jahre des 19. Jahrhunderts (siehe Faksimile aus "Der Bergwerksfreund").

Die Zahlen für 1841 lauten:

- Für die Braune Caroline (hier noch der Tiefbau in der Südmulde) werden rund 54.710 Tonnen bei einer Belegschaft von 44 Mann angegeben.

- Die Zahlen für die Grube Anna sind rund 11.380 Tonnen mit 47 Arbeitern. (Der Abbaubeginn wird auf 1839 datiert, insofern sind das vermutlich noch Zahlen der "Anlaufkurve")

Die Zahlen für 1844 lauten:

- Braune Caroline (Südmulde): 63.002 Tonnen mit 47 Mann

- Grube Anna: 44.809 Tonnen mit 50 Arbeitern

Für 1845 werden vermeldet:

- Braune Caroline (Südmulde): 76.964 Tonnen mit 33 Mann

- Grube Anna: 43.901 Tonnen mit 41 Arbeitern

Da nach Gründung des Deutschen Zollvereins zum 1. Januar 1834 mit einer königlich preußischen Verordnung vom 31. Oktober 1839 mit Wirkung zum 1. Januar 1840 für öffentliche Belange (Zoll- und Steuerfragen) ein sogenanntes Zollgewicht eingeführt worden ist, bei dem ein Zollpfund 500g hatte, kann vermutet werden, dass die Angabe "Tonnen" unserem heutigen Wert entspricht.

Das Ende des Helbraer Braunkohlenbergbaus

Braunen Caroline bzw. später Mutung Wilhelm I

(Foto Sauerzapfe 2018)

und späteren Parkbades „Bad Anna" (2008)

Durch den Bau und die Inbetriebnahme der Eisenbahnstrecke von Erfurt nach Magdeburg kam der Braunkohlenbergbau in den Helbraer Gruben vermutlich in den Jahren nach 1872 zum Erliegen, da preisgünstigere Braunkohle aus den mitteldeutschen Revieren bezogen werden konnte. Die Restlöcher im Nordfeld füllten sich schnell mit Wasser. Heute weist nur eine Abraumhalde, die als Insel aus der Wasserfläche herausragt, auf den Braunkohlenabbau hin.

Informationsquellen

- MansfeldBand III

- FNP der Verbandsgemeine Mansfelder Grund - Helbra (2017)

- Bestand Mansfeld-Museum im Humboldt-Schloss

- Arbeiten von G. Jankowski zum Thema

- Risswerke der Bergschadenanalyse (auf den Kupferspuren)

- "Mein Mansfeld" Heimatbuch für das Mansfelder Land (K. Nothing; 1936)

- LAGB Sachsen-Anhalt

Im Zuge der Zusammenstellung von Informationen zu diesem Objekt sind eine Reihe weiterer Nachweisstellen und Archivquellen gefunden worden, auf die nachstehend hingewiesen wird. Genannt werden auch solche Stellen, die nicht für diesen Beitrag ausgewertet wurden. Ihre Auflistung geht weit über den sonst bei uns "üblichen" Umfang hinaus, kann aber ggf. bei weitergehenden Recherchen zu diesem interessanten Kapitel der Helbraer Geschichte hilfreich sein.

Die Zusammenstellung ist über diesen Link erreichbar: TABELLE 1 und TABELLE 2 mit den Aktenbeständen

- Tabelle 1 mit Inhalten betreffend Braune Caroline und

- Tabelle 2 mit Inhalten betreffend Grube Anna

Bildergalerie

Stand 03/2022