Die Tour ist von Martin Spilker vom Verein Mansfelder Berg- und Hüttenleute e.V. zusammengestellt. Entlang eines Rundweges sind Relikte des Kupferbergbaus und der Erzverhüttung im Raum Sangerhausen zu finden. Vermittelt wird Wissenswertes zur Geologie und zum Bergbau in der Region. Über weite

Die Tour ist von Martin Spilker vom Verein Mansfelder Berg- und Hüttenleute e.V. zusammengestellt. Entlang eines Rundweges sind Relikte des Kupferbergbaus und der Erzverhüttung im Raum Sangerhausen zu finden. Vermittelt wird Wissenswertes zur Geologie und zum Bergbau in der Region. Über weite

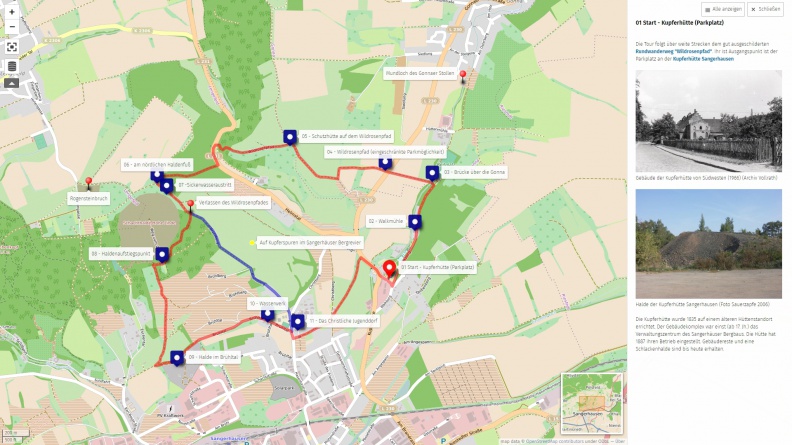

Der Beitrag ist als Anregung für eigene Planungen gedacht, wobei man sich das eine oder andere Objekt oder interessante Wegpunkte "herauszupicken" und - mit oder ohne unsere Wegvorschläge - aufsuchen kann. Nutzen Sie dazu die INTERAKTIVE KARTE! Zu vielen der in der Tourenbeschreibung erwähnten Objekten finden Sie auf dieser Plattform nähere Erläuterungen, zu denen im Text direkt verlinkt ist.

Interaktive Tourkarte

Nutzung der interaktiven Tourkarte: Ein Klick auf die Stationen führt zu näheren Informationen und weiterführenden Links. Für die Aktualität von Links zu externen Angeboten / Informationen (aufgenommen bei der Tourerstellung im September 2019) kann nicht garantiert werden. Ein Klick mit der rechten Maustaste auf die Karte erlaubt es, die Navigation von bzw. zu einem so ausgewählten Punkt zu starten (Route von hier).

Der höchste Punkt der Wanderung liegt auf dem Weg entlang des Haldenfußes zum Haldenaufstiegspunkt (295 m über NN). Der tiefste Teil der Wegstrecke führt durch das Brühltal (ca. 209 m über NN). Die Gesamtlänge des Rundweges beträgt 7,25 km.

Station 01: Start - Kupferhütte (Parkplatz)

(1966) (Archiv Vollrath)

(Foto Sauerzapfe 2006)

Ausgangspunkt der Tour ist der Parkplatz an der Kupferhütte Sangerhausen. Die Kupferhütte wurde 1835 auf einem älteren Hüttenstandort errichtet. Der Gebäudekomplex war einst (ab 17. Jh.) das Verwaltungszentrum des Sangerhäuser Bergbaus. Die Hütte hat 1887 ihren Betrieb eingestellt. Gebäudereste und eine Schlackenhalde sind bis heute erhalten.

Station 02: Walkmühle

Die Walkmühle ist seit 1490 als Mühle der Tuchmacher und Wollweber (walken und verfilzen der Textilien) bekannt. Sie war zeitweise auch eine Kornmühle. Gaststätte ist sie seit dem Ende des 18. Jh. Nach 1945 entwickelte sich hier ein Naherholungszentrum für Sangerhausen. Heute ist die Walkmühle als "MARKEL´S PFERDESTALL bekannt.

Station 03: Brücke über die Gonna

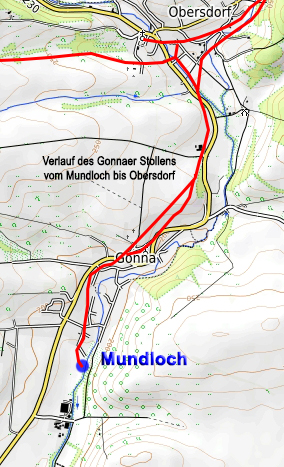

Etwa 750 m bachaufwärts direkt an der Gonna liegt das nur schlecht zugängliche Mundloch des Gonnaer Stollen:

Der Gonnaer Stollen ist mit 13 km der längste Stollen des Reviers Sangerhausen. Er wurde 1542 bei +180 m NN angehauen und erreichte in Obersdorf das Kupferschieferflöz. Der Stollen wurde mit Unterbrechungen bis 1848 nach Osten über Pölsfeld hinaus und nach Westen bis westlich Morungen auf seine Gesamtlänge gebracht. Er entwässert noch heute den östlichen Teil des Altbergbaus im Revier. Teile des Stollens sind vom Röhrigschacht aus begehbar.

Der Weg auf dem wir uns bewegen ist als Wildrosenpfad gekennzeichnet und führt über die Brücke aus dem Gonnatal heraus in Richtung der Landstraße nach Gonna. Bis zur Schachthalde Hohe Linde können wir dem Rundwanderweg "Wildrosenpfad" folgen.

Station 04: Auf dem Wildrosenpfad

(Foto P. Sauerzapfe)

Auf der anderen Seite der Landstraße bestehen am Beginn der Fortsetzung des Wildrosenpfades eingeschränkte Parkmöglichkeiten.

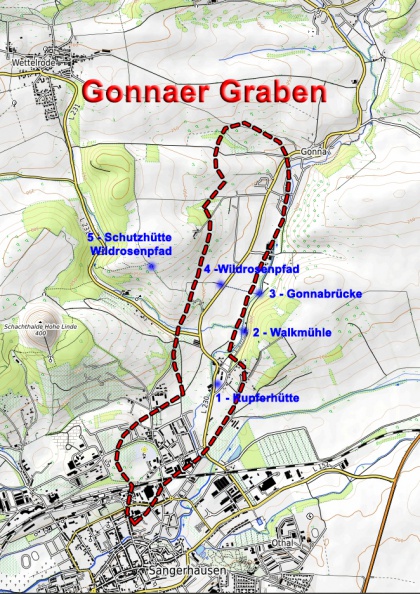

Das Gonnatal, das wir an dieser Stelle verlassen haben, ist an den sogenannten Gonnaer Graben, eine fast in Nord-Süd-Richtung streichende tektonische Störungszone gebunden, in der infolge von Steinsalzauflösung und Erosion mit nachfolgender Auffüllung der Geländesenke mit tertiären und quartären Lockersedimenten in einer Mächtigkeit von etwa 300 m das heutige Landschaftsbild entstand. Der Buntsandstein und obere Teile des Zechsteins fehlen hier völlig. Der heutige Verlauf der Gonna ist an die so entstandenen Oberflächenstrukturen gebunden. Sie wirken also bis in das Stadtgebiet hinein.

Etwa im Bereich der Abzweigung von der L 230 nach Wettelrode liegt in der 5. Sohle (ca. 450 m Teufe) das Ostfeld des Thomas-Münzer-Schachtes, dessen Halde Teil unseres Rundwegs ist. Dieses Teilbaufeld wurde in den 1980er Jahren zum Abbau vorbereitet und in Abbau genommen (5., 4. und 3. Sohle / Flügel 80 bis 84). 1989 musste es wegen hoher Wasserzuflüsse abgeworfen und geflutet werden. Dabei kamen erstmals in Betonwiderlager eingegossene geschweißte Stahl-Dammtore aus dem Stahlbaubetrieb des Mansfeld-Kombinates zum Einsatz. Bis dahin wurden Dammtore aus gegossenen Stahlelementen montiert und in Klinkermauerwerk gesetzt.

Station 05: Schutzhütte auf dem Wildrosenpfad

Auf dem Wildrosenpfad begegnen wir zahlreichen Exemplaren wilder Rosen, die allgemein bekannt sind als Hagebutten. Es handelt sich generell um „Wildwuchs“, also keine Anpflanzung. Auf der Anhöhe steht am Rand des Weges neben einer Wetterschutzhütte eine Schautafel, die über den Wildrosenpfad und die am Wegrand zu findenden Rosenarten informiert.

Beim Blick nach Süden sehen wir die den Stadtkern von Sangerhausen. Ins Auge fallen auch die Spitzkegelhalden weiterer Großschachtanlagen des Reviers:

(Foto P. Sauerzapfe)

Schacht Sangerhausen, später Thomas-Münzer-Schacht:

Teufe 656 m, Förderorte 5., 6., 7. Sohle, Produktion 1951 bis 1990, Halde 145 hoch - 14,5 Mio. t

Schacht Niederröblingen, später Bernard-Koenen-Schacht:

Teufe 692 m, Förderort 8. Sohle, in Produktion 1958 bis 1990, Halde 120 m hoch - 11,9 Mio. t.

Schacht Nienstedt, später Bernard-Koenen-Schacht 2:

Teufe 890 m, Förderorte 8., 10. Sohle, in Produktion 1965 bis 1990, Halde 105 m hoch - 3 Mio. t. (geteuft als Wetter- Flucht- und Förderschacht für den als Hauptschacht fungierenden Schacht 1 in Niederröblingen.)

Station 06: am nördlichen Haldenfuß

Am nördlichen Haldenfuß stoßen wir bei unserer Wanderung auf eine Schutzhütte mit informativen Schautafeln zum Biosphärenreservat Karstlandschaft Südharz.

Die Halde „Hohe Linde“ liegt auf einem Niveau von etwa 260 m über NN und ist ca. 145 m hoch, Sie bedeckt etwa eine Fläche von 15,6 ha und enthält ca. 15 Mio. t Gestein Vorwiegend besteht sie aus Zechsteinkalk, enthält aber auch Anhydrit (Gips), roten Sandstein, Tonstein, Konglomerate und in geringen Mengen Steinsalz und Kupferschiefer.

Ein paar Schritte entfernt in Richtung Lengefeld befinden sich die eingezäunten, nicht frei zugänglichen Rogensteinbrüche. Rogenstein wurde und wird als plattiges Gestein gewonnen, um es z.B. als Wegeplatten beim Straßenbau zu verlegen. Rogenstein ist ein Schichtglied des Unteren Buntsandsteins. Das Gestein besteht aus kleinen, bis erbsengroßen Kalkkügelchen (Ooiden), die durch kalkigen Zement verbunden sind. Die Rogensteinbänke bewirkten wegen ihres Widerstandes gegen die Verwitterung, dass zwischen Lengefeld im Norden und Sangerhausen im Süden der Höhenzug entstand, der heute die Halde „Hohe Linde“ trägt. Nördlich davon liegt der Ort Lengefeld auf den weichen, tonigen Gesteinen des Unteren Buntsandsteins, die der Verwitterung zum Opfer fielen und so zu einer Talbildung führten.

(Foto Dr. S. König - 2007)

(Foto Dr. S. König - 2009)

Station 07: Sickerwasseraustritt

der Hohen Linde (Foto P. Sauerzapfe)

Am östlichen Haldenfuß tritt ständig leicht salziges Wasser (ca. 10 l/min mit ca. 25 g/l Salz) aus. Am westlichen Haldenfuß befindet sich ebenfalls ein solcher Wasseraustritt, der aber in die Kanalisation abgeleitet wird.

Wer auf einen Besuch des (8) Haldenaufstiegspunktes am südlichen Haldenfuß der Hohen Linde der (09) Halde im Brühltal und gegebenenfalls auch des (10) Wasserwerkes verzichtet, kann zwischen den Stationen 06 und 07 unsere Tour verlassen und weiter dem Wildrosenpfad bis zum Punkt 11 unseres Rundweges, dem Christlichen Jugenddorf, folgen. Unterwegs passiert man dabei den rechts im Wald

Station 08: Haldenaufstiegspunkt

Die Halde „Hohe Linde“ wurde 1955 in Betrieb genommen. Wir stehen am ehemaligen Standort der Zwischenstation, in der die mit der Seilbahn vom Thomas-Münzer-Schacht ankommenden Gondeln (je 1,4 t Inhalt, 2,7 m/s) auf die Schiene des Schrägaufzugs (1 m/s) liefen. Am Kopfpunkt des Höhenförderers wurden sie automatisch gekippt. Im Verlauf des Betriebes sind bis 1990 zwischen 10 und 11 Mio. Gondeln bewegt worden.

Die Auflast der Halde führte in den 1950er Jahren öfter zu Haldenrutschungen, weil der Untergrund nachgab. Deshalb wurden die Berge am Haldenkopf auf sog. Schüttelrutschenbleche verstürzt und dadurch am Haldenabhang weiter nach unten gezwungen. Der dadurch breiter werdende Haldenfuß hielt so der Haldenlast stand, er bewirkte aber auch die etwas unsymmetrische Form des Haldenkegels.

Eine Schautafel des Geoparks informiert über weitere Details.

Station 09: Halde im Brühltal

Mit dem Teufen des Thomas-Münzer-Schachtes (damals Schacht Sangerhausen) 1944 fiel Gestein (Berge) an. Schon vorher mussten die Gesteinsmassen, die bei der Schaffung des Schachtplanums anfielen, beseitigt werden. Sie wurden am Nordhang des Schachtplateaus ins Brühltal verstürzt. Die Halde im Brühltal war bis 1956, als die Halde Hohe Linde in Betrieb ging, in vollem Betrieb, danach nur noch gelegentlich bei Störungen, z.B. auf der Hohen Linde. Sie bedeckte etwa 5 ha Fläche mit ca. 1,5 Mio. t. Heute ist sie z.T. abgefahren worden bzw. wird als Lagerplatz für Baustoffe genutzt. Die Höhe über Gelände betrug 23 m. Der Grund für die Verlegung der Halde aus dem Brühltal zur Hohen Linde war der schon vor dem 2. Weltkrieg durch das Brühltal geplante Bau der Autobahn (heutige A 38) und die befürchtete Beeinflussung des Brunnens 1 des Wasserwerks Sangerhausen, der damals die Versorgung der Stadt besorgte.

Das Brühltal wurde noch in historischer Zeit von einem Nebenarm der Gonna durchflossen. Die Verlegung der Gonna in das heutige Bachbett im Stadtgebiet ist das Ergebnis der Zerstörung des Staßfurtsteinsalzes an seiner nördlichen Verbreitungsgrenze durch subrosive Vorgänge.

Station 10: Wasserwerk

Der Brunnen 1 des Wasserwerks Sangerhausen (ca. 100 m Tiefe) wurde 1901 in Betrieb genommen. Bis dahin war die Versorgung der Stadt überwiegend über Oberflächenwässer erfolgt. Die Wassergewinnung aus dem Kunstteich bei Wettelrode oder aus dem Seegen-Gottes-Stolln wurde wegen der Wasserqualität verworfen. Die Halde Hohe Linde liegt aber genau auf dem Einzugsgebiet des Brunnens, der dadurch leicht erhöhte Salzgehalte aufwies (statt normalerweise etwa 70 mg Cl/l etwa 300 mg/l). Heute besteht eine Brunnengalerie mit etwa 20 Brunnen zwischen dem Ostteil der Stadt und Wallhausen (entlang der B 80). Der Standort Brühltal wurde durch weitere Brunnen südlich und östlich des Brunnens 1 ausgebaut. Allgemein bekannt ist die Belastung des Brunnenwassers durch Uran und seine Zerfallsprodukte. 2018 wurde die Versorgung der Stadt auf Fernwasser umgestellt.

Erwähnenswert ist, dass durch den rapiden Rückgang des Wasserverbrauchs nach 1990 der Wasserstand im Buntsandstein so anstieg, dass der Brunnen 1 und auch andere Brunnen der Brunnengalerie wegen mangelnder Entnahme überliefen und sich z. B. im Brühltal offene Wasserflächen bildeten.

Station 11: Das Christliche Jugenddorf

Auf dem Gelände des Christlichen Jugenddorfs befand sich bis 1990 die Betriebsberufsschule für den Kupferschieferbergbau. Hier wurden zwischen 1958 und 1990 insgesamt fast 5000 Häuer, Förderleute, Schlosser und Elektriker für den Bergbau ausgebildet. Das Christliche Jugenddorf existiert seit 1991.

Von dieser letzten Station unseres Rundweges durch das ehemalige Sangerhäuser Bergrevier ist es nur noch ein kurzer Weg bis zurück an den Ausgangspunkt an der ehemaligen Kupferhütte.

Sicher ist allen Besuchern bewusst, dass sich quasi "unter ihren Füßen" die Arbeitsstätte der Bergleute befunden hat. Schwerer ist es schon, sich ein Bild von den Dimensionen der Baufelder zu machen, aus denen das Kupfererz gewonnen wurde. Nachstehende Karte zeigt deshalb ungefähr den Bereich, in dem der Bergbau im Sangerhäuser Revier umgegangen ist.

(überarbeitet 2019 von Spilker & Sauerzapfe - Kartenbasis: © OpenStreetMap-Mitwirkende: SRTM)

(Stand 12/2019)